北魏平城明堂是中国历史上的四大明堂(汉长安城明堂、北魏平城明堂、唐洛阳城紫微宫正殿、北宋汴梁明堂)之一,是北魏帝王举行朝会、祭祀、庆赏等大典的地方,是礼治文化的载体,是目前唯一在原址修复完成的明堂,是平城遗址的城内标志。其附属辟雍相当于今天中科院。

营造明堂的决定是孝文帝太和十年(486年)提出的,而最终完成却是在五年之后的太和十五年(491年)。此时文明太后刚刚故去,而由太后与皇帝共同主持的班禄制、均田制和三长制改革已经完成且收到实效,国家进入了鼎盛期。这样的政治、经济条件成就了明堂,明堂便也成了国力的炫耀和时代的标志。这一点可以从平城明堂本身得到验证。

主要遗址是中心及东南西北共5个建筑遗址的夯土台基,以及外环于周边四个台基的一条圜形河道。中心台基长宽各42~43米,应为筑明堂太室即太庙,可惜它正好被压在柳航里小区一座楼下。四方的夯土台基应为明堂东南西北四门或四处堂室(更可能是被称为四门之学的太学)。根据已发掘的西、南两个夯台及建筑遗存,四方台基皆向外呈凸字形,面阔29米,进深16~17米。台外的圜形河便是辟雍了,以其形同玉璧名之。辟雍河宽17~22米,整齐的砂石砌成堤岸,并以河泥防渗。河以碎石铺底,颇为考究。

北魏平城明堂是少数民族政权和民族融合的产物。随着封建化的推进,鲜卑拓跋氏与其代北各部族、融入北魏政权的中原士族和周边新加盟的少数民族的交融愈益深广。太和十年,魏孝文帝拓跋宏在平城“始服衮冕,朝飨万国”,并以“法服御辇祀于西郊”。大臣们也“始制五等公服”。这个大的历史背景,标志着鲜卑少数民族政权的成熟,也就在这一年下诏营建明堂。平城明堂是我国历史上唯一由少数民族政权建造的明堂,也是迄今为止除长安、洛阳而外发现的又一座明堂。这座明堂建造的时间、地点都说明,它本身就是中世纪中华民族夷夏交融的产物。长安和洛阳的明堂,都是明堂、太学、灵台分置,而平城北魏明堂却是合三为一的。辟雍环明堂,考古实物已经证明太学和明堂建于一处,而作为宣扬教化的形象代表“三老五更”高处明堂则史有明载。灵台就在上圆下方的明堂上,而且其“室外柱内”的“绮井之下”彩绘北半天的星空,并且置有机轮,天象逐月而变。太和十六年正月孝文帝先是登灵台观云物接着又降居青阳左个布政。不仅明堂、太学、灵台三而为一,明堂太室也兼有太庙功能。太和十六年(492年)正月依据“严父配天”的常礼“宗祀显祖献文皇帝于明堂,以配上帝”,同年九月又“大序昭穆于明堂,祀文明太皇太后于玄室”。在明堂序祖宗昭穆,实际上就是把七庙之享迁入明堂,明堂便成了太庙。这不仅合了蔡邕《明堂月令》关于明堂、清庙、太庙、太室、太学、辟雍,“异名同事,其实一也”的说法,把听政布政、施行教化、祭天祀祖、观云物,察符瑞集于明堂一身,也体现着北魏政权崇简、尚实的民族品格。

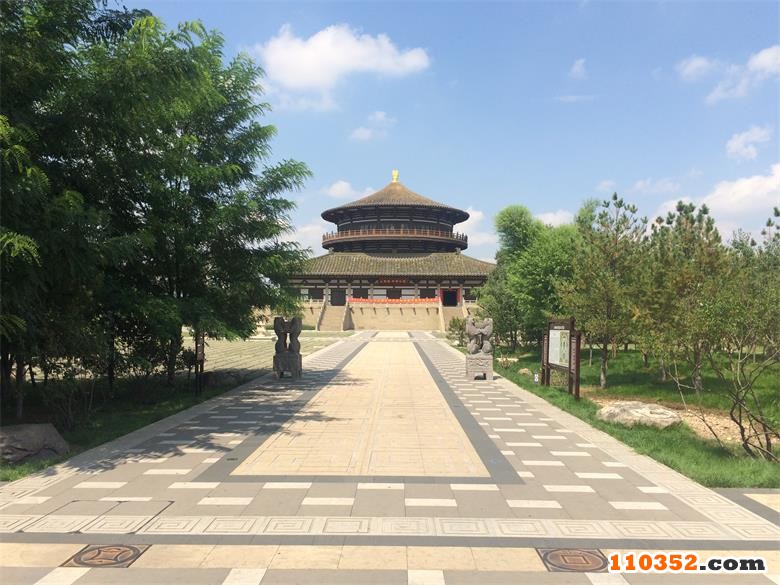

明堂公园修复被列入历史文化名城复兴工程,在向阳街原址建设。工程为展览建筑,包括明堂主体、四门、围墙等,计划投资3500万元,总建筑面积6702.88平方米,其中明堂建筑面积为4628.88平方米,四门建筑面积为2074平方米,建筑层数为地下一层,地上二至三层。最大檐口高度20.32米。还有一个暗层,窗户样式为古老的直棂窗,采用的是波罗格木料,与明堂尖顶构成了一幅别有韵致的图画。明堂建筑高度为27米,占地600平方米,南门、西门均为二层阁楼式建筑,每个门占地近300平方米,。重檐牌楼式建筑初现高大、雄浑气势。